Temi e questioni di vitale importanza, di cui si continua a dibattere. Augurandomi possano interessare, condivido alcuni paragrafi conclusivi estratti dalla monografia scientifica: “Oltre i cigni neri. L’urgenza di aprirsi all’indeterminato“, con la prefazione di Edgar Morin, pubblicata da FrancoAngeli, nella Collana scientifica “LS Teoria Epistemologia Metodo” (2023). Al termine, come sempre, una selezione di articoli scientifici, sempre relativi ai temi trattati.

——————————————————————————-

L’errore degli errori* (sistemico): trattare i sistemi complessi come fossero sistemi complicati

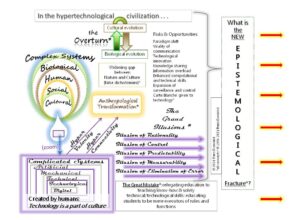

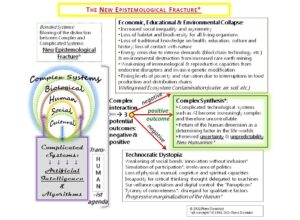

In una civiltà sempre più fondata sulla programmazione, sull’automazione e sulla (iper)simulazione di processi e dinamiche – la civiltà digitale e iperconnessa dell’Intelligenza Artificiale –, le straordinarie innovazioni tecnologiche ci restituiscono, in maniera anche convincente, l’illusione del controllo totale e della prevedibilità[1]: un’illusione (per la verità, una serie di illusioni) che si sostanzia nella progressiva marginalizzazione dell’Umano all’interno di processi, di sistemi e di ecosistemi che sono evidentemente complessi, ipercomplessi, vale a dire – di fatto – costitutivamente instabili, dinamici ed imprevedibili, impossibili da gestire e governare (proprietà emergenti, estrema sensibilità alle perturbazioni esterne, capacità di auto-organizzazione etc.).

E, allora, dobbiamo tornare al punto di partenza. Gettati nell’ipercomplessità, proviamo ad abitare la civiltà ipertecnologica e iperconnessa delle macchine intelligenti (?), fondata sulla programmazione e sulla (iper)simulazione totale dei processi e delle azioni; una ipercomplessità segnata da una progressiva, oltre che esponenziale, crescita della dimensione del tecnologicamente controllato (una sorta di “nuova Natura”) che, di fatto, restringe sempre più lo spazio della responsabilità e, almeno apparentemente, quello dell’inatteso e dell’errore (pre-requisito fondamentale, quest’ultimo, di qualsiasi conoscenza e della stessa libertà).

Dentro la civiltà iperconnessa, governare l’informazione e la comunicazione – e la complessità che le caratterizza – assume, di conseguenza, una rilevanza sempre più strategica che implica provare a interagire con la varietà, l’ambivalenza e l’imprevedibilità dei processi sociali, relazionali, informativi e comunicativi; significa, ancor di più nella cd. era dell’accesso (Rifkin), provare a dare senso e sistematicità a quella sterminata/infinita disponibilità di dati e informazioni che, non necessariamente, contribuiscono alla riduzione/semplificazione della complessità (ce ne siamo accorti anche durante la pandemia); significa anche dover fare i conti – nel passaggio dal semplice al complicato, e dal complesso all’ipercomplesso – con un ulteriore aumento, in termini sia di quantità che di qualità, delle variabili, delle concause, dei parametri da considerarsi per poter osservare, descrivere, interpretare, comprendere i fenomeni.

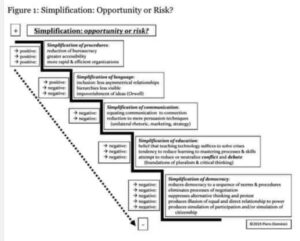

E, nel far questo, occorre prestare molta attenzione a non cadere nelle retoriche, e nelle grandi narrazioni, della/sulla disintermediazione, di/su una democrazia diretta e semplificata, fondata su un’orizzontalità radicale dei processi sociali e culturali che, almeno per ora, può essere soltanto simulata e dichiarata[2]. Sullo sfondo, un’idea/una visione dello stesso concetto di semplificazione, inteso come valore assoluto e pratica da perseguire ad ogni costo e in ogni ambito della prassi.

La Società Interconnessa e Ipercomplessa – fondata sull’interdipendenza di sistemi a razionalità limitata – si presenta di fatto come la megastruttura portante del capitalismo digitale e dell’economia della condivisione (1996). Un nuovo ecosistema in grado di definire inedite opportunità di inclusione ma anche – come accaduto – nuove asimmetrie; di creare le condizioni socioculturali per l’affermazione di una nuova sfera pubblica transnazionale ma anche, allo stesso tempo, di condizionare profondamente la percezione (individuale e collettiva), le paure e le insicurezze, i pericoli e la loro accettabilità sociale, gli immaginari collettivi di opinioni pubbliche mai come ora esposte alle fiammate emotive del sistema mediatico globale.

Nuovi ambienti comunicativi e opinioni pubbliche sempre più condizionate e condizionabili che, a loro volta, sono in grado di esercitare pressione su una Politica, sempre più debole e marginale rispetto ai poteri economici e finanziari; una Politica che è chiamata a dare delle risposte e operare delle scelte proprio in chiave transnazionale, costretta a ripensare un sistema di regole concepito in un contesto differente di Stato-Nazione forte. Le reti e gli ecosistemi della connettività complessa costituiscono, non da oggi, la leva fondamentale per portare il conflitto, che già di per sé presenta caratteristiche del tutto differenti rispetto a quelli del passato, su un piano della prassi sempre più strategico, per non dire vitale, sia a livello micro che a livello macro: il piano della comunicazione virale e diffusa in tempo reale.

Gestire l’informazione e la comunicazione in questo tipo di contesto, significa a maggior ragione gestire (?) la complessità (si tratta, a mio avviso, come già detto, di un ossimoro, che uso soltanto per semplificare), facendo molta attenzione a non cadere nelle trappole delle retoriche della disintermediazione e di una visione ideologica della semplificazione intesa come principio e valore assoluto. Non tutto è semplificabile!

Fig. 3 – Simplification: opportunity or risk?

Da più parti, e non da oggi, si sente parlare di democrazia diretta, di una democrazia efficiente, semplificata, quasi una sorta (appunto) di meccanismo quasi infallibile; in perfetta continuità, oltre che con l’egemonia di una visione tecnocratica della Società e del Sociale, con le retoriche della disintermediazione e le grandi narrazioni su una civiltà digitale rappresentata, quasi per sua “natura”, come inclusiva, solidale ed aperta. A tal proposito, in passato, abbiamo proposto la definizione di “società asimmetrica”.

Sappiamo che le variabili e i fattori da considerarsi sono numerosi e che le questioni cruciali (e complesse) da affrontare non riguardano la tecnologia/le tecnologie (opportunità), bensì l’educazione e la formazione, cioè, le Persone e i cittadini. Tuttavia – importante essere chiari – la democrazia è innanzitutto complessità e la semplificazione non può essere, in alcun modo, un valore in assoluto. La democrazia è mediazione, negoziazione, pluralismo e pluralità, convergenza, ascolto, conflitto, fatica, fallimento, errore, responsabilità. Non ci sono soluzioni semplici per problemi complessi, anche a livello organizzativo.

Se non educhiamo e formiamo le nuove generazioni a questa meravigliosa, e imprevedibile, complessità, ne pagheremo care le conseguenze.

La società dell’informazione e della conoscenza vive e si alimenta di rischi, illusioni, paradossi. Tra questi, quello più evidente riguarda proprio la disintermediazione e il declino dei processi e delle figure tradizionali di mediazione. Sullo sfondo, il ritorno a una visione quasi neopositivista relativa ai processi cognitivi, informativi, organizzativi, sociali, culturali. La straordinaria disponibilità di dati e informazioni sembra restituirci – come detto – l’illusione del pieno controllo su qualsiasi tipo di processo sociale e organizzativo. Informazione e comunicazione giocano un ruolo assolutamente strategico in questo scenario così complesso e ambiguo.

In questa prospettiva: altro che dis-intermediazione, altro che semplificazione (comunque, in certi ambiti/dimensioni, importante); è tempo di abbandonare, non soltanto le spiegazioni riduzionistiche e deterministiche, ma anche la logica dominante, ed estremamente seducente, delle “soluzioni semplici a problemi complessi” (1995), a qualunque livello della prassi organizzativa e sociale; soprattutto, quando abbiamo a che fare con gli assi portanti di una società che, pur tra numerose criticità e fattori incontrollabili, intende essere realmente aperta, inclusiva, democratica: istruzione, educazione, formazione, ricerca, informazione, comunicazione. Non possiamo più permetterci di continuare a perpetuare l’errore degli errori: trattare i sistemi complessi come fossero sistemi complicati (1995).

- La (iper)complessità, i nostri limiti e la conoscenza

Una complessità “accresciuta”, resa ipertrofica dai nostri limiti (ontologici), dalle nostre inadeguatezze costruite socialmente e culturalmente.

I nostri limiti ontologici e le nostre inadeguatezze educative, formative e, più in generale, culturali, ci spingono, ci stimolano (->assenza di un sistema di pensiero adeguato, in grado di…), ci vincolano a tenere separati gli “oggetti” (che sono sempre “sistemi”) e i fenomeni, mettendoci in condizione di non saperne/poterne riconoscere, non soltanto le connessioni, ma i diversi livelli, sia in termini di quantità che di qualità, di interdipendenza e retroazione (feedback – non linearità – capacità di adattamento e auto-organizzazione, agenti interattivi). Come ripeto sempre, educati e formati al “pensiero disgiuntivo”, continuiamo a trattare i sistemi complessi come fossero “sistemi complicati”, con l’aggravante dell’esclusione di numerosi “saperi esperti” dai tentativi di analisi, spiegazione e gestione dei processi e il contemporaneo ricorso ad analisi e spiegazioni di tipo riduzionistico e deterministico.

E la ricerca, quasi ossessiva, delle soluzioni semplici a problemi complessi che, peraltro, non da oggi, ha profonde ricadute per la vita sociale e la stessa Politica. A livello di discorso pubblico, parliamo tutti di complessità, di cambio di paradigma, di pensiero sistemico[3] etc. ma, spesso, continuiamo a riprodurre ed alimentare quelle logiche di separazione e reclusione che innervano i nostri sistemi (e processi) educativi e formativi e, più in generale, le nostre organizzazioni. Logiche di separazione e “false dicotomie” che, come abbiamo verificato (non soltanto) nel corso del presente lavoro, costituiscono l’ostacolo più difficile da oltrepassare rispetto alle nostre possibilità di adattarci, gestire, governare ma, soprattutto, abitare il processo di trasformazione antropologica e il mutamento globale in atto (1995-96).

Non è inutile, anzi è necessario, ribadirlo: la questione educativa e culturale è “la” questione, è la questione delle questioni. A tutti i livelli di analisi e discorso e, tra questi, su tutti, quello concernente il “contratto sociale”, la cittadinanza, l’inclusione, la democrazia. Da questo punto di vista, manca tuttora la consapevolezza che, proprio nelle era della cd. dis-intermediazione – e delle grandi narrazioni (illusioni, rischi, paradossi, dilemmi, tra nuove utopie e distopie) relative alla civiltà iperconnessa e ipertecnologica – si manifesta, in maniera ancor più chiara ed evidente, l’urgenza di recuperare/rivitalizzare le istituzioni e le figure di mediazione (insegnanti, educatori, giornalisti, comunicatori, mediatori vari etc.), riaffermandone l’importanza e la valenza strategica.

Allo stato attuale delle cose[4], l’orizzontalità dei processi sociali e comunicativi, la loro inclusività e l’opportunità di una relazione meno asimmetrica con il sistema di potere e le élites, sono poco più che mere illusioni, ancorate a processi ambigui e poco trasparenti che “simulano” la partecipazione e le dialettiche tipiche dei regimi democratici.

Non ci possono/non ci potranno essere alcuna cittadinanza e/o inclusione senza un’istruzione e un’educazione di qualità (concetto complesso, da sciogliere). Non ci può/potrà essere alcuna “vera” innovazione (sociale e culturale) senza mettere mano, in maniera profonda e radicale, a istruzione, educazione, formazione, ricerca. Servono politiche e investimenti importanti.

Oggi lo sostengono davvero tutti, ma è sull’approccio, sul “come” e sui “perché” che emergono le differenze, le distanze, perfino le incoerenze tra il dire e il fare. Ripeto sempre la ben nota formula: “siamo sulle spalle dei giganti”[5], purtroppo poco consapevoli che, ricordando un grande scienziato (Prigogine), soltanto dalla “fine delle certezze” potranno generarsi (collaborazione, cooperazione, condivisione) creatività e conoscenza.

Siamo ancora poco consapevoli che quella stessa conoscenza, parafrasando un altro grande (filosofo), si annidi, si radichi, negli errori della vita. E, in un mondo sempre più iperconnesso e interdipendente, in cui sono saltati limiti e confini tradizionali, continuare a tenere separati gli “oggetti”, i fenomeni, i sistemi, le dinamiche e i processi significa percorrere le strade di una semplificazione illusoria in grado, questa sì, di ostacolare qualunque innovazione e cambiamento. Dentro la Società della non-conoscenza (No-Knowledge Society*). Dopo l’ennesimo “cigno nero” e in attesa che arrivi il prossimo. Beyond Black Swans…per abitare la ipercomplessità.

Oltre la “nuova frattura epistemologica**” (cit.)

La dinamica, non lineare e imprevedibile, che ritengo ne possa scaturire, è quella di una progressiva trasformazione ed evoluzione, per differenziazione non lineare, di tutti i “sistemi complicati” in “sistemi complessi”, con una ritrovata e, per certi versi, paradossale, centralità dell’Umano/del Naturale e, di conseguenza, con una ritrovata/rinnovata centralità dell’errore, di ciò che è “deviante”, non conforme, e della stessa imprevedibilità: tutto ciò accadrà, inevitabilmente, pur mancando tuttora la consapevolezza della dimensione, strutturalmente sistemica e relazionale, di tutti i processi sociali e comunicativi; e così, l’Umano, in altri termini e contrariamente a quanto affermato e immaginato da gran parte della letteratura scientifica e divulgativa su tali questioni, torna/tornerà sempre più al centro, con nuovi poteri e nuove responsabilità, senza precedenti nella storia delle società e delle relazioni umane.

La speranza e, allo stesso tempo, l’auspicio è che tutto ciò possa avvenire nel quadro di una ritrovata centralità delle dimensioni e delle variabili “qualitative” all’interno dei processi educativi e formativi, allo stesso tempo, di una rinnovata relazione sistemica con le macchine, l’artificiale/naturale e con il mondo fuori di noi (“dentro” vs “fuori”, altra falsa dicotomia che, forse, riusciremo a ripensare).

D’altra parte, nel quadro anche di certe, ricorrenti, utopie distopiche, quella di progettare e realizzare macchine logiche/automi tecnologici, macchine intelligenti (Turing)[6], in grado di imitare e comportarsi – almeno, in apparenza – come gli esseri umani (replicare/riprodurre) e/o, successivamente, di creare ambienti/ecosistemi ipertecnologici e automatizzati, arrivando, addirittura, a co-costruire “società perfette” – secondo alcuni, vere e proprie “società algoritmiche” – è alquanto frequente.

Torna, ancora una volta, la questione sintetizzata nel concetto e definizione operativa, da me proposti, di “Società-Meccanismo”; quella di una Società/Civiltà interamente plasmata da dispositivi perfetti, super efficienti e incapaci di commettere errori, è una vecchia, vecchissima, idea/aspirazione/visione che ha attraversato/attraversa diverse epoche storiche, contagiando e segnando tutti gli ambiti della prassi umana e sociale: dal mito alla religione, dalla scienza/dalle scienze all’arte, dalla letteratura alla stessa tecnica/tecnologia, per arrivare a tutta le forme di produzione sociale e culturale.

Arrivati al termine di questo percorso, tutt’altro che lineare e rassicurante, che – mi auguro – si riveli, ancora una volta, generativo, provo a richiamare, in estrema sintesi, alcune questioni: in particolare, non posso non rilevare, anche in questa sede, come il paradigma della civiltà ipertecnologica sia stato, collettivamente e sistematicamente, progettato, edificato e co-costruito proprio sulla marginalizzazione dell’Umano, in quanto “portatore” di errore, imprevedibilità, incertezza e assunzione di responsabilità.

Con l’avvento dell’intelligenza artificiale – che ho definito, in tempi non sospetti, come la “nuova frattura epistemologica”, dopo quella determinata dalla teoria del caos – ed i suoi potenziali sviluppi, vengono/sono venuti a saltare gli ultimi confini/limiti tradizionali (e consolidati, anche in letteratura scientifica) tra “sistemi complicati” e “sistemi complessi”.

In futuro, senz’altro, avremo sempre più a che fare con “macchine” e con una “materia”, più o meno intelligenti (?) – con un’ulteriore intensificazione ed estensione delle reti e dei livelli di connessione tra loro e con noi umani – e con nuovi automi/robot che, come detto, saranno sempre più in grado di imitarci e replicare alcuni comportamenti umani. Con il rischio, enormemente accresciuto e potenziato, di non poter valutare, fino in fondo, le conseguenze delle nostre scelte, destinate a rivelarsi sempre più potenti e irreversibili. E ritorna, ancora una volta cruciale, la questione delle implicazioni epistemologiche ed etiche.

L’ultima parola, tuttavia, spetterà sempre a Madre Natura e a quella vitalità della Vita e dello spirito che nessun dispositivo tecnologico e nessun ecosistema, pur iperconnesso e ipercomplesso, potranno mai catturare, ridurre, semplificare, gestire o replicare, men che meno secondo le consolidate logiche di controllo e/o reclusione.

È stato un lungo viaggio, il cui cammino, per motivi di salute, è stato anche sofferto, ripreso e ripetuto più volte. Ma, anche in questo caso, sono arrivato e termino questa fatica così impegnativa ma, allo stesso tempo, emozionante, segnato in profondità dalle tante vicende dell’esistenza, con alcune parole di Papa Francesco che ritengo estremamente significative, al di là di ogni appartenenza/identità religiosa e/o laica, e per tante ragioni:

- L’ecologia studia le relazioni tra gli organismi viventi e l’ambiente in cui si sviluppano. Essa esige anche di fermarsi a pensare e a discutere sulle condizioni di vita e di sopravvivenza di una società, con l’onestà di mettere in dubbio modelli di sviluppo, produzione e consumo. Non è superfluo insistere ulteriormente sul fatto che tutto è connesso. Il tempo e lo spazio non sono tra loro indipendenti, e neppure gli atomi o le particelle subatomiche si possono considerare separatamente. Come i diversi componenti del pianeta – fisici, chimici e biologici – sono relazionati tra loro, così anche le specie viventi formano una rete che non finiamo mai di riconoscere e comprendere. Buona parte della nostra informazione genetica è condivisa con molti esseri viventi. Per tale ragione, le conoscenze frammentarie e isolate possono diventare una forma d’ignoranza se fanno resistenza ad integrarsi in una visione più ampia della realtà[7].

Da questo punto di vista, gli esseri umani non hanno ancora compreso / preso consapevolezza, fino in fondo, che l’eventuale raggiungimento del potere di pre-determinare le loro vite non rappresenti / non costituisca / non sia il raggiungimento di una presunta onnipotenza, bensì il conseguimento di un obiettivo potenzialmente devastante e, per certi versi, autolesionista: la fine del nostro “essere umani”, liberi di commettere errori ed essere imprevedibili, cioè, essere noi stessi.

Per una visione non meccanicistica del Sociale, dell’Umano, della Vita. Per una “cultura della complessità come cultura della responsabilità” (1996). Oltre il cigno nero, oltre i cigni neri, anche e soprattutto, per riscoprire la nostra Umanità, fragile, vulnerabile, perennemente inadeguata ma, allo stesso tempo, unica, ricca, irripetibile, imprevedibile, variabile, creativa, non replicabile, complessa… ipercomplessa!

[1] Cfr. Dominici P. (1995-1996), (2003), (2014) e sgg., op.cit.

[2] Cfr. su tali temi e questioni, tra le diverse indagini e ricerche nazionali svolte in questi anni, gli ultimi Rapporti Istat sulla Conoscenza; mentre, tra quelli internazionali, i Rapporti OCSE “Education at a Glance”. Mentre scriviamo, è in uscita l’Edizione del 2021 https://www.oecd.org/education/education-at-a-glance-19991487.htm/?refcode=20190209ig.

[3] Si vedano, in particolare: Capra F. (2021), Patterns of Connection, trad.it. Le relazioni nella vita. I percorsi del pensiero sistemico, Aboca, Sansepolcro 2022.

[4] Con riferimento a tali questioni, in diverse pubblicazioni, ricordo di aver proposto i seguenti concetti e definizioni operative: innovazione esclusiva, cittadinanza senza cittadini, rischio di un’inclusione per pochi, innovazione tecnologica senza cultura, simulazione della comunicazione, simulazione della partecipazione.

[5] Merton R.K. (1965), On the Shoulders of Giants: A Shandean Postscript; It.Trans., Sulle spalle dei giganti, il Mulino, Bologna 1991.

[6] Si vedano, in particolare: A.M. Turing (1950), Computing Machinery and Intelligence, in Mind: A Quarterly Review of Psicology and Philosophy, 59, 1950, pp. 433-460; A.M. Turing (a cura di Gabriele Lolli), Collected Worksof A.M. Turing. Mechanical Intelligence, trad.it. Intelligenza Meccanica, Bollati Boringhieri, Torino 1994. Su questi temi, si vedano anche: Searl J.R., Minds, Brains and Programs, Harvard University Press, 1984; Searl J.R. (1998), Mind, Language and Society, trad.it. Mente, Linguaggio e Società, Cortina, Milano 2000.

[7] Cfr. Papa Francesco, Lettera Enciclica LAUDATO SI’, Libreria Editrice Vaticana, Città del Vaticano 2015.

An approach and research since 1995

#CitaregliAutori #QuoteTheAuthors

Life, study and scientific research cannot be kept separate (an old illusion). And so, as always…

As always, I share with pleasure a (very) short selection of scientific publications:

- Dominici P., “Anatomies and Dynamics of the Society-Mechanism: Among Myths of Simplification, Facilitation and Disintermediation”, in “Chaos, Complexity and Sustainability in Management”

➡️ https://academia.edu/resource/work/121248616

Copyright: © 2024

ISBN13: 9798369321256ISBN13

DOI: 10.4018/979-8-3693-2125-6.ch001

———————-

#ScientificBooks #Series

- Dominici, “Democracy is Complexity. Social Transformation from Below” https://oajournals.fupress.net/index.php/smp/article/view/15009 , in SMP

#OpenAccess #PeerReviewed

- Dominici, P.(2023), “Beyond the Emergency Civilization: The Urgency of Educating Toward Unpredictability”, Sengupta, E. (Ed.) Higher Education in Emergencies: Best Practices and Benchmarking (Innovations in Higher Education Teaching and Learning, Vol. 53), Emerald Publishing Limited, Leeds, pp. 25-45. https://doi.org/10.1108/S2055-364120230000053003

- “From Emergency to Emergence. Learning to inhabit complexity and to expect the unexpected”, in

Pdf https://academia.edu/resource/work/99942554

- “Beyond the Darkness of our Age. For a Non-Mechanistic View of Complex Organization as Living Organisms” in #RTSA

http://rtsa.eu/RTSA_2_2022_Dominici.pdf?fs=e&s=cl #PeerReviewed

“The distinction between ‘society-mechanism’ and ‘society-organism’ – on which I have been working and doing research for many years – is linked to the confusion we continue to make, in educational, social, economic, social and cultural terms, between ‘complicated systems’ (manageable, predictable) and ‘complex systems’ (unpredictable, irreversible and marked by ‘emergent properties’).

La distinction entre “société-mécanisme” et “société-organisme” – sur laquelle je travaille et fais des recherches depuis de nombreuses années – est liée à la confusion que nous continuons à faire, en termes éducatifs, sociaux, économiques, sociaux et culturels, entre “systèmes compliqués” (gérables, prévisibles) et “systèmes complexes” (imprévisibles, irréversibles et marqués par des “propriétés émergentes”)”

————————————

- Dominici, P. The weak link of democracy and the challenges of educating toward global citizenship. Prospects (2022). UNESCO

Here’s the link: https://link.springer.com/article/10.1007/s11125-022-09607-8#citeas

Springer Nature – #PeerReviewed

——————–

Research Article

- ”The Digital Mockingbird: Anthropological Transformation and the “New Nature”, in World Futures.The Journal of New Paradigm, Routledge, Taylor & Francis, Feb. 2022.

————

- ”La Gran Equivocación: Replantear la educación y la formación virtual para la “sociedad hipercompleja”, in “Comunicación y Hombre”.Número 18. Año 2022

👉 https://academia.edu/resource/work/71194859

#PeerReviewed

———–

- ”Beyond the Darkness of our Age. For a Non-Mechanistic View of Complex Organization as Living Organisms” in RTSA

👉 http://rtsa.eu/RTSA_2_2022_Dominici.pdf?fs=e&s=cl #PeerReviewed

——————–

- ”From Below: Roots and Grassroots of Societal Transformation, The Social Construction of Change”, in CADMUS, 2021 #PeerReviewed

“That systemic change must begin from grassroots communities and single individuals and groups, and by definition can never be a top-down imposition, implicates a necessary rethinking of our educational institutions, which are still based on logics of separation and on “false dichotomies” (quote)

http://cadmusjournal.org/article/volume-4/issue-5/essay5-social-construction-change

———————-

- ”Educating for the Future in the Age of Obsolescence”,

This article was peer-reviewed and selected as one of the “outstanding papers” presented at the 2019 IEEE 18th International Congress.

👉 https://academia.edu/resource/work/44784439

—————————

- ”For an Inclusive Innovation. Healing the fracture between the Human and the technological*” #PeerReviewed

“Objects as Systems. The strategic role of Education”

👉 https://link.springer.com/article/10.1007/s40309-017-0126-4/ in European Journal of Future Research, SPRINGER Edu …__________

- ”A New Paradigm in Global Higher Education for Sustainable Development and Human Security”, November, 2021 | BY G.JACOBS, J. RAMANATHAN, R. WOLFF, R.PRICOPIE, P.DOMINICI, A.ZUCCONI, in CADMUS, Vol.IV, 2021.

https://www.cadmusjournal.org/article/volume-4/issue-5/new-paradigm-global-higher-education

————————-

- ”Controversies on hypercomplexity and on education in the hypertechnological era”

Link to PDF https://www.academia.edu/44785185/Controversies_about_Hypercomplexity_and_Education_cvs_15_11dom

#PeerReviewed

———————

- ”Communication and the SOCIAL PRODUCTION of Knowledge. A ‘new social contract’ for the ‘society of individuals’

https://academia.edu/resource/work/44804068

#Research #PeerReviewed

—————————

- “Education, FakeNews and the Complexity of Democracy”.

“The real problems we are facing today are not the fake news, post-truths, deep fakes, or disinformation of various kinds and origins, but a socially constructed pre-disposition to conformism; in short, the decline of democracy. These are not problems merely of technology and cannot be solved by technology alone” (quote).

👉 https://www.francoangeli.it/Riviste/schedaRivista.aspx?IDArticolo=61331&Tipo=Articolo%20PDF&lingua=it&idRivista=177 #PeerReview

—————————

An approach and research since 1995

Immagine: figura creata da Piero Dominici, I paradigmi educativi egemoni.