La Rete, pur con tutte le criticità, in termini di accesso e utilizzi, di digital e cultural divide, rilevate da studi e ricerche, si rivela sempre più quel nuovo ecosistema comunicativo e cognitivo (1998) che consente a “nuovi” attori sociali di provare a scardinare (anche se, come detto più volte, per il momento le opportunità riguardano soprattutto élite e gruppi di pressione, più o meno illuminati), non soltanto assetti, gerarchie, rapporti di potere, “dentro” e “fuori” le organizzazioni complesse, ma anche vecchi meccanismi di definizione delle priorità delle agende di politica e media. Si tratta di una fase complessa e delicata in cui vengono messe in discussione, non soltanto le “forme” e le modalità della comunicazione (condivisione, accesso, elaborazione, distribuzione etc.) e della produzione sociale di conoscenza ma anche, e soprattutto, la cittadinanza (a livello locale e globale), il concetto stesso dell’ “essere cittadini” e, quindi, la democrazia. All’ordine del giorno la questione, assolutamente cruciale, delle asimmetrie informative e conoscitive; ed è – lo ripeto spesso – quanto meno curioso che se ne debba parlare ancora dopo oltre vent’anni, con alcuni indicatori che sono perfino peggiorati.

Si continua, pertanto, ad avvertire l’esigenza di una nuova cultura della comunicazione (2005) che – è bene precisarlo – oltre ad essere concettualmente orientata, non può più permettersi il lusso di essere astratta, teorica, e/o vagamente generica. Anche se su questo punto è di fondamentale importanza essere chiari: “teoria” e “ricerca” (una questione che abbiamo già trattato, più volte in passato, anche in questa sede) non sono dimensioni problematiche separate, isolate o, peggio ancora, come si vorrebbe far credere, antitetiche: esse si alimentano costantemente e reciprocamente, anche e soprattutto a livello di ricerca scientifica, ma non solo: anche a livello di prassi organizzativa (perfino, di vita quotidiana), gli strumenti operativi sono certamente importanti per valutare, ma sono sempre le “teste ben fatte” (logica, schemi, modelli, metodo, connessioni) e, con esse, le culture organizzative e di gruppo (di cui gli strumenti fanno parte) a far la differenza. Al contrario, la teoria continua ad essere raccontata/narrata e, ancor di più, percepita come un qualcosa di inutile, quasi una perdita di tempo; ormai, sembrano contare (contano) solo i “risultati” e non il metodo/la logica che c’è dietro (di vitale importanza); solo le soluzioni e non i problemi, solo le risposte e non le domande. Tutti, potenzialmente, hanno soluzioni da offrire (spesso legate a quel potere persuasivo del linguaggio e di una certa comunicazione che è ritenuta tale, solo se convince…) con una certezza pressoché assoluta, mentre la stessa ricerca scientifica (anche le cd. scienze “hard”) parla, già dal secolo scorso, di conoscenze dal valore esclusivamente probabilistico e statistico (rinvio anche ad un precedente contributo sulla condizione del sapere) .

Non comprendendo, nel far questo, la strettissima correlazione tra le due dimensioni/attività e il peso di un errore di prospettiva molto grave, pari a quello commesso nell’adozione di spiegazioni riduzionistiche e deterministiche e nell’eccessivo specialismo/frammentazione dei saperi e delle discipline, ormai quasi del tutto “incapaci” di una visione d’insieme, di un’ottica globale e complessiva, di uno sguardo su quella complessità del reale non più riconducibile a schemi e categorie, scientifiche e non, tradizionali. Una complessità che, come ripetuto più e più volte negli anni passati, richiede educazione e formazione alla complessità (la logica, il metodo, la consapevolezza delle questioni epistemologiche e metodologiche, la filosofia alla base di etc.) e non soltanto competenze di natura tecnica. In altre parole, l’ambivalenza, l’interdipendenza e, appunto, la complessità dei sistemi e dei fenomeni richiedono grande capacità di individuare e saper riconoscere le connessioni esistenti tra i differenti livelli di analisi (forma mentis), per poi poter valutare e decidere, pur in contesti di “razionalità limitata” (Simon). Non possiamo accontentarci di descrivere l’esistente (magari, un po’ di rigore metodologico non guasterebbe), di resoconti e dati statistici, magari letti in maniera superficiale. Abbiamo un disperato bisogno di un pensiero critico (centralità di scuola e università) e di un approccio alla complessità metodologicamente orientato, altrimenti “navigheremo a vista”, senza una mappa che ci indichi le rotte possibili.

E, paradossalmente, proprio in una fase così complessa di mutamento in cui numerosi osservatori – in molti casi, gli stessi che poi considerano secondarie le problematiche teoriche – con un certo ritardo, parlano di trasformazione antropologica, di esigenza di un nuovo paradigma, di nuovi modelli interpretativi e/o di ridefinire nuove categorie concettuali (questioni che avevamo affrontato alla metà degli anni’90).

Di conseguenza, anche per ciò che concerne comunicazione e organizzazione (“comunicazione è organizzazione” – Dominici 2000, 2005 e sgg.), serve una “nuova cultura” fondata su processi rigorosi e metodologicamente validi di valutazione e monitoraggio delle azioni, delle strategie, delle politiche messe in campo (gli strumenti per la rilevazione empirica sono stati affinati, manca un modello teorico-interpretativo del mutamento in atto…). Insomma, una nuova cultura della comunicazione che – sembra banale ma non lo è – deve essere “costruita” sui destinatari, a partire da processi di valutazione ex ante, in itinere ed ex post. Si tratta di una questione di importanza strategica che, in linea teorica, potrebbe esser data per acquisita, ormai; in realtà, al di là delle narrazioni dominanti nel discorso pubblico, osservando e analizzando le culture organizzative (tuttora) egemoni – con i relativi modelli e strategie, che ne costituiscono la traduzione operativa – non è ancora così e la strada da percorrere è lunga.

Una strada estremamente complessa, che non si rivelerà certamente più agevole, diretta e “veloce” se si continueranno a definire strategie fondate sulla credenza errata che “fattore tecnologico” e “fattore giuridico”, oltre ad essere le uniche “variabili” in grado di assicurare ai sistemi efficienza ed efficacia, garantiscano in sé e per sé innovazione sociale e culturale (mutamento). Un discorso che riguarda da vicino anche la poca considerazione di cui godono “variabili” strategiche come il capitale umano e sociale e la stessa qualità delle relazioni nelle organizzazioni e nei sistemi sociali: si pensi agli stessi concetti di benessere organizzativo, di social organization (la letteratura scientifica è estremamente articolata, a partire da alcuni classici delle scienze sociali fino ai lavori più recenti; suggerisco, in tal senso, la riflessione analitica sviluppata da M.Minghetti, con il quale ho avuto anche un interessante dialogo); alla valenza strategica della condivisione della conoscenza e del “sapere condiviso” (2003); si pensi all’importanza dei “climi organizzativi” e/o della gestione delle risorse umane etc. Sono “variabili” complesse, spesso sottovalutate. Si pensi anche a tutte le questioni legate all’economia interconnessa e della conoscenza, al concetto stesso di azienda/organizzazione “a rete”, allo sviluppo delle organizzazioni come sistemi sociali aperti (Dominici, 2000, 2003 e sgg.); ma anche alle tematiche della trasparenza, dell’open government, della Pubblica Amministrazione aperta, accessibile e funzionale alla partecipazione dei cittadini (che ho definito in passato l’anello debole); tematiche e questioni che richiedono un ripensamento anche dei concetti stessi di cittadinanza e, come detto più volte, di “contratto sociale”. “A parole”, tutti dichiarano la loro adesione a questi pre-requisiti fondamentali ma contano le azioni e la qualità delle azioni oltre che, evidentemente, delle strategie. Da questo punto di vista, sottolineiamo, ancora una volta, tra gli elementi di criticità, quella convinzione abbastanza diffusa, non soltanto negli ambienti dei tecnologi e dei tecnocrati, che la tecnologia porti con sé la soluzione di tutti i problemi e dei possibili imprevisti. Esiste, in altri termini, il rischio di un’innovazione tecnologica senza cultura, destinata a rendere sempre più la società della conoscenza un’opportunità per élites e gruppi dominanti. Anche su questo aspetto sono tornato a più riprese. Mi limito a ribadire, in questa sede, che parlare di inclusione, cittadinanza, democrazia digitale senza tentare almeno di contrastare fenomeni e processi che le rendono difficilmente realizzabili, equivale a legittimare un contesto storico sociale sempre più segnato da disuguaglianze di carattere conoscitivo e culturale che, ormai, definiscono la stratificazione sociale. In fondo, lo stesso discorso può essere fatto per la questione – assolutamente importante – del “merito” che, nella sua centralità, se non viene incrociato con altre variabili rischia di essere e di riguardare il merito di coloro che hanno più opportunità in partenza: opportunità/possibilità di accesso all’istruzione, alla conoscenza, alla cultura. Finché non sarà garantita (almeno ci si provi!) l’eguaglianza delle condizioni di partenza, parlare di “merito” e di “meritocrazia” rischia di diventare pura retorica. In altri termini, abbiamo bisogno di una “comunicazione del fare”, opposta, antitetica, ad una “comunicazione del dire”, funzionale soltanto alla costruzione di una buona immagine/reputazione. La comunicazione si configurerebbe, in tal modo, come vero e proprio agente di emancipazione e di cittadinanza. (…)

Condividete pure le idee e i testi ma citate le fonti

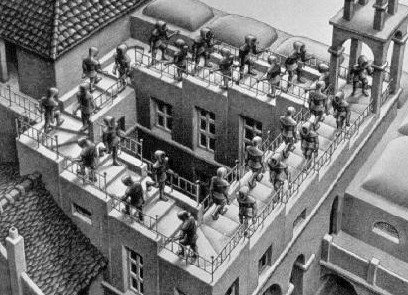

immagine: opera di Maurits Cornelis Escher